オフィスの食堂スペースを有効活用する方法とは?検討フローや厨房を持つかどうかの判断軸、事例もご紹介

オフィスの移転・改装を行うにあたって、「食堂を導入するかどうか」について検討されている方もおられると思います。

現状食堂がないオフィスの場合は、「新たに食堂を作るべきなのか?」と悩むでしょう。

また現状食堂があるオフィスの場合は、「新しいオフィスでも食堂は必要か?」「機能や規模感に変化を加えるべきなのか?」と、悩むことになるでしょう。

また、様々な働き方がある現代のニーズとして、「食堂を“食事だけの場”ではなく、もっと“フレキシブルな場”にしたい」と考える方が多いようです。

そこで今回の記事では、

- 食堂を導入する場合、何を決めないといけないのか知りたい

- 食堂の導入フローに関する情報が知りたい

- 食堂の導入事例を見たい

という方に向けて、オフィスの移転・改装を手がけるオリバーが、

上記について、詳しく解説していきます。

近年オフィスの食堂に関して発生している課題

まず、オフィスに自社の食堂を持っている場合に限ると、基本的に食堂というものが、“食事の場でしかない”という課題があります。

また、コロナ禍を経て、テレワーク化が進み、出社率が低くなった企業が増えました。

コロナ禍以前と同じように、お昼休みになれば多くの従業員が食堂に来て、たとえば1時間の間に50~100席を2~3回転させる(1日150~200食が出るイメージ)といった、食堂の運営に必要な採算ラインが維持できなくなっています。

上記のような課題を抱えた企業では、

- 食堂を“食事するためのスペース”だけではなく、もっと有効に使えないか?

- 今の食堂の広さ・席数が本当に適切なのか?

といった、疑問を持つことになります。

オフィスの食堂に厨房機能を持たせるかどうかの判断軸

オフィスに食堂を作るにあたって、最大の検討ポイントになるのが、「厨房機能を持たせるかどうか?」という点です。

以下では、

- オフィスの食堂に厨房機能を持たせるケース

- オフィスの食堂に厨房機能を持たせないケース

における、導入の判断軸などについて、詳しく解説します。

オフィスの食堂に厨房機能を持たせるケース

従業員の少ない企業で、厨房機能を持った食堂を導入することは少なく、やはり従業員の多い企業が、福利厚生の一環で、厨房機能を持った食堂を導入することが多いです。

またメーカーや工場など、郊外に大規模な施設を持つ企業の場合にも、厨房機能を持つ食堂が導入されることがあります。

「福利厚生」の一環として食堂に厨房機能を持たせる

福利厚生の一環で、厨房機能を持った食堂を導入する経緯について、説明します。

多くの従業員を抱える企業では、オフィスを構えるにあたって、広大な敷地を用意する必要があり、その結果、オフィスの立地が郊外になることがあります。

郊外ではオフィスの近くに飲食店などが充実していない場合があり、外で昼食を取ってオフィスに戻ってくることが、容易にはできません。

また都心部の大きなオフィスでは、「お昼時にエレベーターが渋滞して大変」という問題がありますが、オフィス内に食堂があれば、渋滞する中でオフィスを出ていかなくても済みます。

こうした不便さを解消する(=オフィスから出なくても昼食を取れるようにする)ために、厨房機能を持つ食堂が、役に立ちます。

「付加価値」として食堂に厨房機能を持たせる

福利厚生に限らず、企業の付加価値として、厨房機能を持った食堂を導入することもあります。

これは、都心部に大規模なオフィスを構える企業でも実施されることがあります。

自社の従業員に対して、健康的で、かつ昼食代が抑えられる食事を提供することが、大きな付加価値となります。

この付加価値は、採用面や離職率の低下などに影響するでしょう。

「100~200食が出るかどうか」が厨房機能を持つ食堂を導入するライン

厨房機能を持つ食堂の運営は、外部の業者に委託することが一般的です。

収益がきちんと出るのでなければ、外部の業者も依頼を請けることができません。

食堂の運営には「1日○食以上」というような、損益分岐点があります。

そのため、ある程度規模の大きいオフィスでないと、厨房機能を持つ食堂の運営は難しくなります。

一般的に「1日100~200食出るか」が、厨房機能を持つ食堂を導入するかどうかのラインになっています。

厨房機能を持つ食堂の運営にかかる費用(委託業者との契約金額)は、

- 運営時間

- 1日あたりの提供食数

- 1日あたりのメニュー数(定番のみか日替わりがあるのか)

等によって、変わってきます。

オフィスの食堂に厨房機能を持たせないケース

「厨房機能を持たない食堂を作る」という判断もあります。

食堂というより、リフレッシュスペースというほうが、近いかもしれません。

食事・リフレッシュ・ミーティング・オンライン会議など、多様な使い方が想定されます。

オリバーにおいても、従来の食堂を上記のように「多用途に使えるようにしたい」という、改修のご依頼がとても増えてきました。

「元の食堂には厨房があったけれど、今回の食堂では厨房を設けない」と判断する企業もあります。

たとえば、300~400食の食事を提供していたところが、コロナ禍を経て200食に減ったため、先に述べた利益を考慮し、厨房機能を縮小したケースです。

厨房機能を縮小した代わりに、マルチな働き方ができるスペースへと改修しました。

厨房機能を縮小したうえで、エスプレッソマシンなどを導入し、カフェとしてサンドイッチなどのいわゆるカフェメニュー(軽食)だけ提供できる形にして、従業員にスペースを活用してもらう方法です。

オフィスの食堂の様々な形式

厨房を持たずに、仕出し弁当を外部の業者に委託して用意する企業もあります。

仕出し弁当を1日50個以上用意できるかどうかが、導入のラインだと考えられます。

また、厨房の営業時間外、食堂はおやつ・夜食を食べるスペースとして、活用されることもあります。

この場合は売店やオフィスコンビニ、キャッシュレス決済のスナックコーナーやカップラーメンの自動販売機などを用意します。

オフィス内で手軽に軽食や飲み物を手に入れられるようになるため、時間の節約、そして従業員満足度を向上させる役割を果たします。

オフィスの食堂を検討する際の検討フロー

- 食堂を利用する人数を推測する

- 食堂の営業時間を考える

- 必要な席数を決める

上記が、オフィスの食堂を検討する際の、検討フローです。

それぞれの流れについて、以下で解説します。

1.食堂を利用する人数を推測する

まずは、食堂を利用する人数を推測する必要があります。

- 従業員が何人いるのか?

- そのうち、何人が出社するのか?

- そのうち、何人がオフィス内で食事を取るのか?(立地などが判断材料)

上記を順に沿って、考えていかなくてはいけません。

2.食堂の営業時間を考える

続いて、食堂の営業時間を考える必要があります。

「お昼休みの時間をどのように組んでいるのか?」が判断のポイントです。

「12~13時まで」というように、すべての部門が同じ時間帯なのか。

それとも部門によって時間帯が分散しているのか。

この情報によって、お昼時の回転数を推測することができます。

「お昼だけでなく朝・夜も食堂を営業したいのか?」も、併せて考えるとよいでしょう。

朝や夜も営業する場合は、どのようなメニューを提供するのかを想定する必要があり、これらによって業者に委託する費用が変わってきます。

3.必要な席数を決める

ここまでの見立てや、「食事は1人で取る人が多いのか? グループで取る人が多いのか?」などを確認しながら、必要な席数の検討を進めていきます。

これにあたって、「食事以外の時間に食堂にどんな機能があれば、利用率が上がるのか」も併せて検討していきます。

基本的には、各席によって持つ役割を変えることが、食事以外の時の利用率を上げるポイントです。

オフィスの食堂スペースを食事以外に有効活用するための工夫は、後述します。

オフィスの食堂を設計する際に意識するポイント(当社の場合)

以下では、オフィスの食堂を設計する際に、オリバーが意識しているポイントについて、いくつか紹介します。

まず1つは、「食事の提供にお盆・トレーを使うのか」、使う場合「お盆・トレーのサイズはどのくらいか」という点を、意識します。

お盆・トレーのサイズによって、最適なテーブルや動線が異なるためです。

また、空いている席を見つけやすいようにする工夫も凝らします。

たとえば、テーブルの高さを均一にするのではなく、あえて上下の高さを変えることで、“空いている”という状況の、視認性が高くなります。

空いている席を見つけやすくする目的にも関連しますが、壁で仕切ることなくグループが自然に分かれるように、境界にうまくグリーンを取り入れたり、デジタル機能のサイネージで密集度を表示したりといった工夫も有効です。

オリバーでは、フードコートやレストランに行くような感覚で、食事の時間を楽しんでもらえるような、食堂を設計することを目指しています。

均一的な雰囲気の食堂では、食堂を利用する目的も狭まってしまいがちなので、「ある一角はカフェのように」「ある一角はホテルのラウンジのように」と、場所によって雰囲気を変えることが多いです。

執務と執務の間の貴重な時間、そこにいかに快適な空間を提供するのかが、大切だと考えます。

そのため、従業員の皆さんに「食堂で食事をするしかない」ではなく、「食堂で食事を取りたい」と思ってもらえるような食堂の設計を心がけています。

近年、普及してきたABW(Activity Based Working:その時々の仕事の内容に合わせて、働く場所を自由に選択する働き方)に合った食堂を作る機会も、多くあります。

オフィスの食堂スペースを有効活用するための工夫と3つの事例

オフィスの食堂スペースにおける、食事を取る“以外”の用途には、

- リフレッシュ

- 軽い相談

- 部署を超えた交流

- ミーティング(モニター・ボックス席の用意のうえ)

- Web会議

上記が挙げられます。

食堂に様々な用途があることによって、出社率を高めることにも繋がります。

たとえばPCの前で1日中仕事をする人の場合、会社と家の往復だけで、「出社する意味がない」と感じることがあるでしょう。

しかし多用途で快適な食堂(職場環境)が整備されていれば、出社を「退屈なことだ」と感じにくくなるかもしれません。

以下では、オリバーが手がけた「多用途で快適な食堂」の、3つの事例をご紹介します。

1.ホーム感のあるカフェテリア “Myshokudo”|常盤橋タワー 様(3階のカフェテリア)

東京都千代田区の常盤橋タワー 様の3階のカフェテリアの設計などを行いました。

昼はビルの従業員休憩室、夜は一般利用者向けダイニング・カフェとして、開放しているエリアです。

エリアの名称は 「Myshokudo(マイ食堂)」で、「“いつでも安らぐことができる”ホーム感のある食堂」というコンセプトをもとに、命名されています。

ホーム感の演出のために、

- 木の温かみを感じられるインテリア

- 大判の無垢材や和紙などを使用した家具

などを提案しました。

「素材の風合いを楽しめる食堂」になっています。

<詳しくはこちら>

→ ホーム感のあるカフェテリア “Myshokudo”|常盤橋タワー 様 3Fカフェテリア

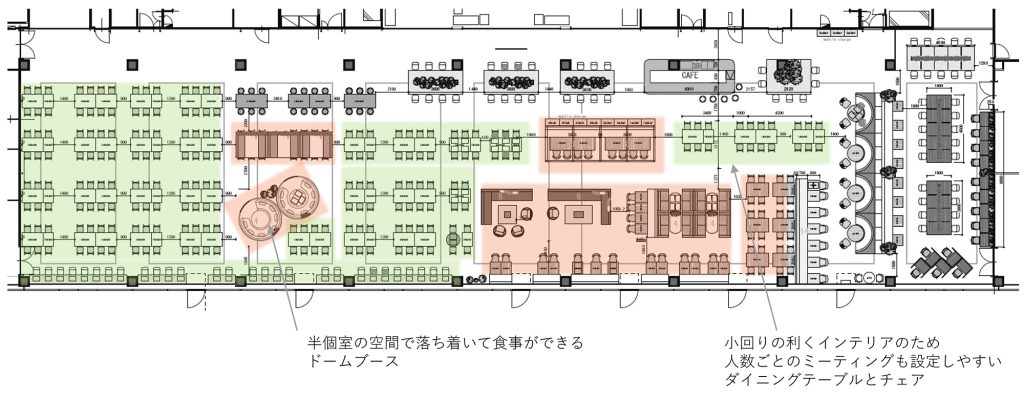

2.ココロ動かすフォースプレイス|パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社 様

パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社 様の食堂をリニューアルしました。

食堂リニューアルの大きな目的は、

- 食堂としての機能だけでなく、業務・リフレッシュ・休憩ができるフレキシブルな空間の創出

- 従業員の新たな集う場の構築

上記の2点です。

社員食堂でありながら、ビルを象徴する新しい空間として、ココロを動かす出会いや発見が生まれるような空間を目指しました。

食べる・くつろぐ・働く、さらに「お気に入り」が詰まった行きたくなる第4の場所を創造する、「ココロ動かすフォースプレイス」をコンセプトにしました。

コンクリート調の柱や石畳風のマテリアルと、ポイントのグリーンで、“思わず立ち寄りたくなる街の広場のような空間”を演出しました。

高さのある丸い形状のドームブースは、遠くからでも目を引き、エリアのシンボルとなっています。

個室感があるため、食事はもちろん、ミーティングにも使用することができるインテリアです。

ダイニングエリアは、キャスター付フラップテーブルとスタッキングチェアで構成しているため、移動が容易です。

また、コミュニケーションエリアのインテリアも移設可能なものが多く、将来的な利用方法の変化や一部入れ替えにも、柔軟に対応することができます。

3.「PARK」をコンセプトとした、リフレッシュできる空間|ナミックス株式会社 様

新潟県新潟市のナミックス株式会社 様で、食堂の設計などを行いました。

「従来の食堂イメージから脱却し、多目的な食堂空間にしたい」というご要望から、“仕事場を離れてリフレッシュできる公園のような空間”を、ご提案いたしました。

食事スペースには、メンテナンス性に優れた家具を配置しています。

食事をするエリアだけではなく、

- ランチミーティングが行えるエリア

- ゆっくり過ごせるラウンジエリア

など、様々なシーンに対応できるように、ゾーニング(その場所が何を目的にして、どれくらいの人数で使われるのかを考えて空間を区切ること)を行いました。

こちらは小上がりを利用したベンチスペースです。

編み家具のスツールを置くことで、公園のようなアウトドア感を演出しています。

<詳しくはこちら>

→ 「PARK」をコンセプトとした、リフレッシュできる空間|ナミックス株式会社 様

まとめ

以上、オフィスの移転・改装を手がける株式会社オリバーの視点から、

- 近年オフィスの食堂に関して発生している課題

- オフィスの食堂に厨房機能を持たせるかどうかの判断軸

- オフィスの食堂を検討する際の検討フロー

- オフィスの食堂スペースを有効活用するための工夫と3つの事例

上記の情報をお伝えしました。

食堂を、単なる食事スペースではなく、リフレッシュや交流・ミーティングなど、多用途に利用できるスペースにすることで、(従業員の)自社への満足度・愛着などは高まるものと考えられます。

この記事を参考に、食堂の導入について、スムーズに検討を進めてはいかがでしょうか。